Text: Oliver Züchner

Für Menschen mit Restgehör ist die Kombination von Cochlea-Implantat und Hörgerät besonders vielversprechend. Doch die Operation kann die Sinneszellen im Ohr und damit das Restgehör schädigen. Ein Team der MHH will Abhilfe schaffen.

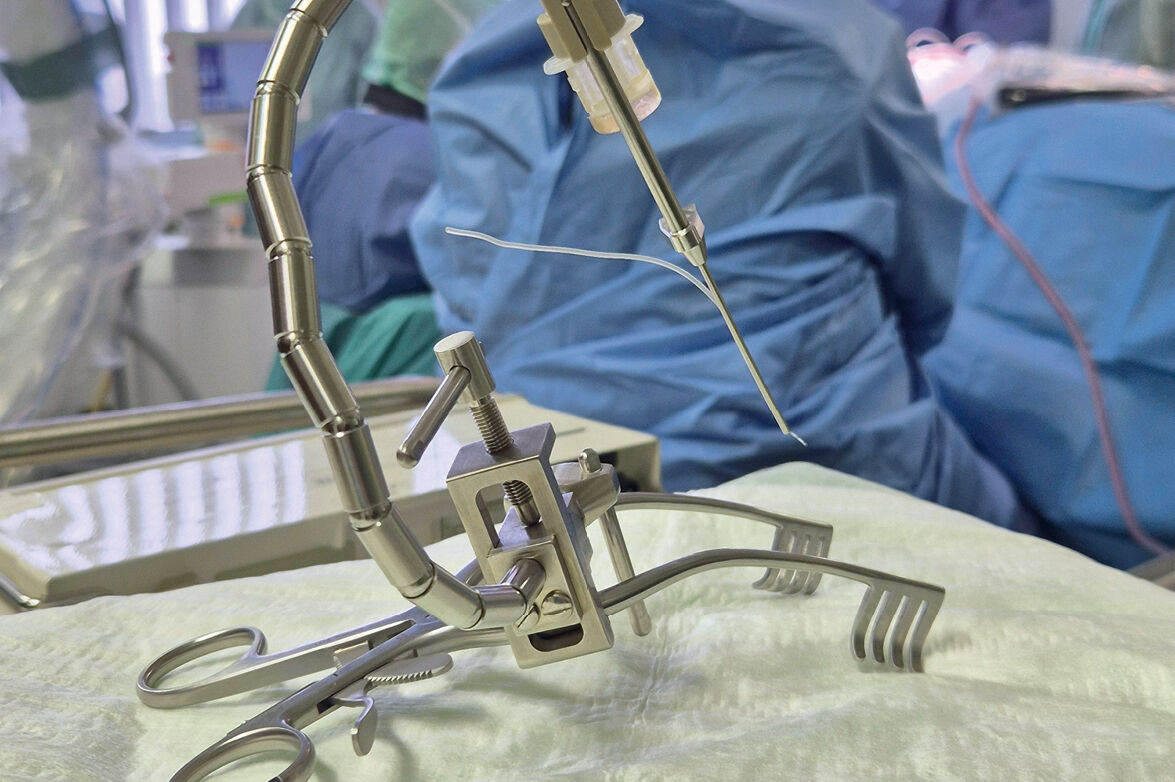

Die Labortür öffnet sich. Forscher Dr. Thomas Rau geht voran zu einem unscheinbaren Tisch – zur Enttäuschung des Redakteurs führt sein Weg vorbei an der imposanten OP-Einrichtung, die das Labor ebenfalls bietet. Doch die Augen des Forschers leuchten. Er zeigt auf einen kleinen Tisch, auf dem eine Einwegspritze, eine Infusionspumpe und ein Metallarm liegen. „Das sind einfache Komponenten, die uns helfen werden, das Gehör der Patienten bei Operationen zu schonen – und teure Roboter zu ersetzen“, erklärt Rau. Denn die unscheinbaren Teile ergeben zusammen den „Cochlea HydroDrive“ (CHD): ein simples, doch sicheres Gerät, um Cochlea-Implantate sicherer und schonender ins Innenohr einzusetzen. Rau nimmt ein Implantat in die Hand und zeigt auf den Elektrodenträger: ein knapp 30 Millimeter langer, zwei Millimeter dicker, flexibler Strang aus Silikon. Darin gut erkennbar sind ein Dutzend metallisch-silbrige Kontaktflächen aus Platin.

„Bei der Operation wird der Elektrodenträger in die Cochlea eingebracht. Damit ist es danach möglich, über die Platin-Kontakte den Hörnerv zu stimulieren, der seine Informationen ans Gehirn schickt: Der Patient kann wieder hören“, erklärt Rau, der Biomechatronik studiert hat und an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) medizinische Geräte entwickelt.

Eine haarige Angelegenheit

Die Einführung des Elektrodenträgers – die sogenannte Insertion – birgt die Gefahr, die noch verbliebenen intakten Sinneszellen im Inneren der Cochlea zu beschädigen: die Haarzellen. Normalerweise sind es diese Zellen, die Geräusche in elektrische Signale umwandeln und an den Hörnerv weiterleiten.

Der Schutz der Sinneszellen spielt nur dann beim Einsatz eines Cochlea-Implantats keine Rolle, wenn der Patient taub oder sein Restgehör so schwach ist, dass es im Alltag ohne Nutzen ist. Was aber, wenn das Restgehör eines Menschen noch brauchbar ist, jedoch kein scharfes Sprachverstehen zulässt? Dann erhält der Patient ein EAS-System zur elektrischen und akustischen Stimulation des Innenohres. Das ist eine Kombination aus Cochlea-Implantat und Hörgerät. „Für diese Fälle brauchen wir einen Weg, bei Einführung des Elektrodenträgers ins Innenohr weder die Haarzellen noch das umgebende Gewebe zu beschädigen“, sagt der Forscher. „Die Insertion muss ganz sacht passieren, ganz langsam, ganz gleichmäßig.“

Bloß nicht zittern

Für den Arzt am OP-Tisch ist das kaum umzusetzen. Selbst die besten Mediziner können die Einführung des knapp 30 Millimeter langen Elektrodenträgers nicht beliebig langsam und damit über einen längeren Zeitraum gleichmäßig durchführen. Und selbst wenn es einem Arzt gelänge, die Bewegung über einen Zeitraum von mehr als zwei Minuten durchzuführen, würde das natürliche Zittern der Hände zu einem Vor- und Zurückziehen des Elektrodenträgers in der Cochlea und vollständigen Unterbrechungen des Einschubs führen. Beides ist unerwünscht, um die Haarzellen zu schonen.

Was aber wäre ideal? „Wenn der Arzt die Insertion mit einem Vorschubtempo von maximal 0,1 Millimeter pro Sekunde erledigen könnte“, sagt Rau. „Das würde bedeuten, dass eine Insertion bis zu neun Minuten dauert.“ Leisten kann das ein spezieller Roboter, wie er an der HNO-Klinik der MHH im Einsatz ist. Allerdings kostet das Gerät mehrere hunderttausend Euro, die nur wenige Kliniken aufbringen können. Die Forscher an der MHH suchten deshalb nach einer Alternative: einfach, kostengünstig, effektiv. So entwickelte Thomas Rau bereits 2014 seine Idee vom „Cochlea HydroDrive“, die er seit 2020 in einem Forschungsteam der MHH unter Leitung von Professor Thomas Lenarz umsetzt. Getestet wurde das System zunächst an menschlichen Schädeln.

Eine dritte Hand für den Doktor

„Das Faszinierende ist, dass wir für den CHD vergleichsweise kostengünstige Teile nutzen können, die in jeder Klinik zu finden sind“, sagt Rau. Womit wir wieder bei dem kleinen Tisch wären. Dort liegen: eine schmaler Metallstab (der Halter für den Elektrodenträger), eine handelsübliche Plastikeinwegspritze (ohne Kanüle), eine medizinische Infusionspumpe und ein flexibler mechanischer Arm aus Metall.

Setzt man alles zusammen, entsteht der Cochlea HydroDrive: Dabei fixiert der Metallarm die Einwegspritze, die zum hydraulischen Zylinder umfunktioniert wird. Der Rest ist Physik: Sobald die Infusionspumpe eingeschaltet wird, drückt sie über eine Leitung kontinuierlich minimale Mengen destilliertes Wasser in die Spritze. Da diese am Spritzen-Kolben fixiert ist, bewegt sich der Spritzen-Zylinder langsam und gleichmäßig nach vorn – mit ihm die Sonde und der daran befestigte Elektrodenträger. Wasser als Antrieb: So bekam das HydroDrive seinen Namen.

Geduld, Geduld …

Seit Frühjahr 2025 laufen erste klinische Tests – elf Jahre nach der ersten Ideenskizze. „Leider dauern die Dinge: Es braucht Geld, Zeit und personelle Ressourcen“, gibt sich Rau geduldig. Diese Tugend wird er auch künftig brauchen. Bis das HydroDrive fertig entwickelt ist, wird noch Zeit vergehen.

„Mit Hilfe der ersten drei Patienten stellen wir gerade fest, ob das Handling des Systems so funktioniert, wie wir uns das wünschen“, erklärt der Forscher mit Blick auf die laufende Auswertung der Daten, die im Herbst 2025 abgeschlossen sein soll. In einem nächsten Schritt wollen die Forscher dann nachweisen, dass die sanfte Insertion des Elektrodenträgers auch tatsächlich das Hörvermögen schont.

Sind auch diese Tests erfolgreich, geht es daran, einen Hersteller zu finden, der das wirtschaftliche Risiko übernehmen will, das mit Neuentwicklungen verbunden ist. „Jedes neue Medizinprodukt muss aufwendig zertifiziert werden. Die Materialien, der Herstellungsprozess, die Handhabung: Alles wird genau unter die Lupe genommen, damit es nachher für den Patienten wirklich sicher ist“, erklärt Rau.

Cochlea-Implantate helfen

Das MHH-Projekt ist einer von vielen Schritten, mit denen Forscher die Technik von Cochlea-Implantaten (CI) verbessern. Seit rund 40 Jahren unterstützen die Geräte Menschen beim Hören. Zunächst konnten nur ertaubte Personen die sogenannten CI-Systeme bekommen. Seit 15 Jahren werden auch hochgradig Schwerhörige versorgt.

Wie viele Menschen ein Implantat tragen, ist nicht bekannt. Eine offizielle Statistik existiert nicht. Schätzungen zufolge wurden in der Bundesrepublik bislang mehr als 60.000 Geräte implantiert. Pro Jahr sollen rund 5.000 Implantate dazukommen, davon mindestens 500 an der MHH. Die Hochschule zählt auf diesem Gebiet zu den führenden Einrichtungen Deutschlands und der Welt. Sie hat bereits 1984 den weltweiten Siegeszug dieses Hörsystems angestoßen. „Die Zahlen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Bedarf an Cochlea-Implantaten deutlich größer ist“, sagt MHH-Professor Thomas Lenarz. Er ist seit 1993 (!) Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und machte Cochlea-Implantate zum Forschungsschwerpunkt der Einrichtung. Er hält Schätzungen für realistisch, denen zufolge in der Bundesrepublik zwischen einer halben Million und einer Million Menschen von einem Cochlea-Implantat profitieren würden, das Mediziner auch als „Innenohrprothese“ bezeichnen.

Dafür gibt es laut MHH drei Gründe: Manche fürchten die OP, obwohl sie unter örtlicher Betäubung erfolgt. Anderen fehlt das Vertrauen in das Implantat, das – anders als ein Hörgerät – nicht ausprobiert werden kann. Und schließlich fürchten Resthörende den vollständigen Verlust ihres Hörvermögens – obwohl Zehntausende Menschen Cochlea-Implantate nutzen.

„Die Systeme sind ein Segen“, sagt Lenarz. Erwachsene, die nach plötzlichem oder schleichendem Hörverlust ertaubt sind, können damit wieder hören und verstehen. „Selbst wenn man von Geburt an taub ist, kann man mithilfe des Implantats hören lernen, sofern man als Baby implantiert wurde“, erklärt Lenarz. Denn nur mit einem in der frühen Kindheit „gereiften“ Hörnerv kann man ein CI-System nutzen.

Allerdings dauere es je nach Patient Tage oder Wochen, bis sie ein für sie selbst akzeptables Hörerlebnis haben. „Eine Person, die lange taub war, muss sich an das Hören wieder gewöhnen“, betont der Professor. Umso wichtiger ist, dass Neugeborene mit Schwerhörigkeit oder Taubheit möglichst schnell erkannt und versorgt werden. „Meist kann ab dem sechsten Lebensmonat implantiert werden, damit die Hörbahnreifung als Grundlage für den Lautspracherwerb stattfindet“, erklärt er.

Beratung für Betroffene

Eine Beratung von Betroffenen für Betroffene bietet die Hannoversche Cochlea-Implanatat-Gesellschaft HCIG e. V. jeden Mittwoch von 12 – 14 Uhr im Deutschen HörZentrum Hannover, Karl-Wiechert-Allee 3, 30625 Hannover. Interessierte sind jederzeit willkommen. Mehr Infos unter: www.hcig.de